Quelle: Tausendjähriges Morschen, Waltari Bergmann

Herausgeber: Gemeinde Morschen, 1985

|

|

| ||||||||||

Errichtung der Kapelle Haydau durch Bonifatius, urkundlich nicht belegte Überlieferung. |

| ||||||||||

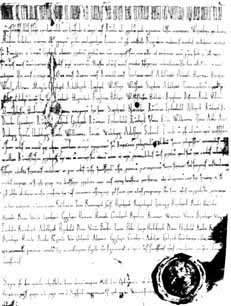

| Die "eigentliche" Geschichte beginnt mit Ungewißheit. Wir dürfen mit Bestimmthelt annehmen, daß Morschen vor 500 n. Chr. bereits bestand - die Erstnennungen vor 800 bis 1000 als Mursna, Mornaha, Mursine, Morsne und Mursenaha weisen durch die Endung "aha" darauf hin: Sie bedeuten den Hinweis auf "Wasser", und Orte mit diesen und ähnlichen Endungen werden zur ältesten Siedlungsgruppe gerechnet. 723 fällte Bonifatius die Donarseiche bei Geismar/Fritzlar, wird 724 Fritzlar beurkundet, zieht Bonifatius im Fuldatal über Morschen nach Thüringen. Flurnamen bei Malsfeld und Adelshausen erinnern an ihn - und hartnäckig auch die mündliche Überlieferung, daß er die Kapelle "in der Heide", Haydau, auf dem Kappelberg (Kapellenberg) an der alten Straße gründete. Er oder einer seiner Mönche tat es sicherlich! Denn diese Kapelle wurde später Keimzelle für das nahe Kloster Haydau. Hier liegt wohl auch der Grund, warum später Morschen-Haydau inmitten Hersfelder Territoriums zum Kloster Fulda gehörte ! Die Fuldaer Urkunde von 1061 (Übersetzung mit einigen offengebliebenen Stellen) "...als Abt von Fulda habe ich von einem gewissen edlen Herrn Irmfried und seinem Weibe Rucela ein Landgut übernommen, das im Lande Hessen in der sogenannten Grafschaft Maden die Werner (Grafen "Werinheri") besaßen, und habe jenen dafür ein Gut, das sie wünschen, übergeben. Zunächst haben sie selbst im Schloß Bingenheim (Krs. Büdingen) mir vereinten Händen bei den Reliquien des heiligen Bonifatius und in den Händen des Advokaten Gerhard das vorgenannte Landgut mit 30 Hörigen ohne jede Vereinbarung oder Bedingung übergeben - nur auf Treu und Glauben - ,und sie geben sich nach Art von Hörigen in unsere Hände. Von uns übernahmen sie ein Gut, das zu unserem Klostergut (Hof "Mursna") Morschen gehörte, zum Lehen." Zur Vergrößerung Urkunde anklicken! |

|

| ||

| Bau des Zisterzienserinnenklosters durch Ritter Hermann von Treffurt-Spangenberg | |||

| Als Kloster Haydau gegründet wurde Am Anfang stand eine ruchbare Tat . . . |

Erste Urkunde, die zur Gründung des Klosters Haydau führte

Brief Hermanns von Treffurt-Spangenberg Ende 1234 an Propst Gumbert in Fritzlar:

| "Dem hochwürdigen Herrn Probst Gumbert der Kirche zu Fritzlar entbieten Hermann, genannt von Treffurt, und Jutta, seine Gemahlin, mit der Versicherung herzlicher Liebe, untertänigen Gruß. Da wir alle vor dem Richterstuhle Jesu Christi stehen werden, auf dass ein jeder den Lohn empfange, was er getan hat, so ist es geziemend, dass wir uns bemühen, einer solchen Entscheidung durch Werke der Barmherzigkeit zuvorzukommen. Daher wollen wir es Eurer Entscheidung nicht vorenthalten, daß wir durch göttlichen Wink ermahnt die Kapelle und den dazugehörigen Boden, die Heide genannt, zur Verehrung der glorreichen Gottesmutter und aller Heiligen dem Herrn geweiht haben, indem wir die Kapelle und eben jenen Boden frei von jeder Abgabe an uns und unsere Nachfolger, der edlen Frau Gertrude von Leimbach, die in der gleichen religiösen Gemeinschaft (Zisterzienserinnen) dort dem Herrn dienen wollen, übergeben haben.Es ist unser ernstlicher Wille, daß die genannte Kapelle, wie sie früher von der Rechtsprechung der Kirche in Morschen befreit war mit voller Zustimmung der Patrone und des damaligen Pfarrers, sich auch jetzt der gleichen Freiheit erfreue und unerschütterlich in ihr verbleibe. Wir bitten daher demütiglich: Ihr wollet geruhen, dies zu befördern und zu bestätigen, damit Ihr Euch der vollen Gemeinschaft aller guten Werke erfreuen könnt, die dort mit Gottes Gnade verrichtet werden." |

|

| ||||

Erste Äbtissin wird Gertrud von Leimbach, eine vertraute der Hl. Elisabeth von Thüringen. | |||||

| Unter dem Kapellenberg Heidau (Kappelberg) lag das heute verschwundene Dörfchen Leimbach, das 1061 mit seinem Rittergeschlecht erstmals genannt wird. Die Familie war weit und breit begütert. Heute erinnern seit über 50 Jahren der Leimbachshof und gegenüber der historische Leimbachsborn an die verschwundene Dorfstätte unterhalb der "Nürnberger Straße". Eine aus der Familie aber ging in die Hessische Chronik ein: Gertrud von Leimbach, die erste Äbtissin von Haydau, eine Freundin der Hl. Elisabeth zu Marburg. Es ist nicht bekannt, wo sich die beiden kennengelernt haben. Von Eisenach, der Wartburg, führte wohl der Weg nach Marburg hier vorbei, so wie Bonifatius von Fritzlar über Morschen nach Eisenach und Erfurt zur Missionierung der Thüringer 500 Jahre früher zog. Lesen wir in Gerstenbergs Chronik: „Es geschah etwan, daß eine tugendliche Frau, genannt Gertrud von Leimbach, zu Sankt Elisabeth (ins Stift Wetter) kam, und sie besprachen gütliche Sachen. Mit Gertrud war ihr Diener gekommen, Bertold. Dieser Jüngling hielt sich hochmütig mit seiner Kleidung. "Alsus verbrante Sent Elisabeth in dem jungelinge alle begerde der werntlicheyd (Weltlichkeit) unde entphengete em der hitze der gotlichen liebe." Danach trat Bertold einem Order bei. |

|

| ||||||||

Kloster brennt während einer Fehde nieder. Wiederaufbau auf alten Grundmauern. | |||||||||

Das Kloster war vielen Nachbarn zu wohlhabend und mächtig. 1319 wurde es überfallen und bis auf die Grundmauern abgebrannt - doch 1320 war es schon wieder in alter Mächtigkeit aufgebaut. Das Kloster war vielen Nachbarn zu wohlhabend und mächtig. 1319 wurde es überfallen und bis auf die Grundmauern abgebrannt - doch 1320 war es schon wieder in alter Mächtigkeit aufgebaut. Zisterzienserinnen-Leben in Haydau |

|

| ||

Klosterplünderung hat den Kirchenbann für Hessen zur Folge. | |||

| 1386 kam es zur sog. Haydauer Fehde, die über Hessen hinaus die "Welt" von damals erregte: Folgen wir einer spätmittelalterlichen Chronik: ". . . Es war eyner, genant Gerlach von Lymesfeldt (Leimsfeld), der war ein provisor des Cloisters zu der Heide, der thet sich zu dem bischoffe (Mainz) widder den Landgrafen (Hermann den Gelehrten), und beschedigte das Cloister und verdarbte das mit Hulffe des bischoffs. Da aber sprach Adolf (v. Mainz), wy daß der lantgrave hette das Cloister verdirbet und suchte allis hervor, was er vermochte, daß he den Fürsten mit vieler Ritterschaft in den bann brachte und eyn interdict in dem gentze lant zu Hessen . . . Da schickte der Fürste syne botschaft gen Rom zu dem babiste unde klagete uber den bischoff unde boit sich zu rechte, und erlangete eyne absolucion, die man zu Marburg noch hat." Folgen wir dem Chronisten Wigand Gerstenberg aus Frankenberg, so hatten der Klosterprovisor und der Erzbischof v. Mainz das Kloster geschädigt oder zerstört und die Schuld daran dem Landgrafen in die Schuhe geschoben, was damals wie heute in aller Welt ähnlich vorkommen soll. Dadurch erreichte der Hauptfeind Hessens, der Erzbischof v. Mainz, in einer strenggläubigen Welt, daß der Papst den Fürsten und seine angeblich beteiligte Ritterschaft in den Bann warf und für Hessen das Interdikt aussprach, zwei ungeheure Strafen! Papst Urban III. hob den Bann im Juli 1387 auf, was endgültig am 7. Juni 1388 bestätigt wurde. Vorausgegangen war die Anklage, Gerlach würde das Kloster verfallen lassen - und dieser wiederum schob alle Schuld auf Hermann, der es damals schwer gegen den Mainzer hatte. Hermann mit seinen zu ihm stehenden Rittern wurde von Rom aus exkommuniziert, das Land mit dem Interdikt belegt: d. h. es läuteten keine Glocken mehr, es fanden keine geistlichen Handlungen mehr statt, wurde nicht getauft, geheiratet, nicht mit Segen der Kirche beerdigt, kein Abendmahl ausgegeben, keine Absolution im Beichtstuhl erteilt. |

| Eine für uns kaum denkbare Situation für das Land, die eigentlich, obwohl die Urkunde in Marburg vorliegt, noch kein Hessenhistoriker mit ihren Folgen untersuchte. Wir wissen nur, daß der Bestand des Landes gefährdet war, daß der Mainzer 1385, 1386 und 1388 Kassel schwer belagerte. Immenhausen 1385 zerstörte, 1387 Melsungen von Thüringern erobert wurde, ebenso Rotenburg und unsere Orte bestimmt viel leiden mußten bei diesen Auseinandersetzungen; schließlich eroberte der Erzbischof 1387 (2. September) auch noch Gudensberg ohne die Obernburg... Eine furchtbare Zeit - und Haydau bot den Anlaß zum Krieg, der Mainz und mit ihm Thüringen und Braunschweig mehr als willkommen war. Wichtigste Dokumentation aber bietet die Chronik Wigand Gerstenbergs mit der Schilderung der Haydauer Fehde im Verlaufe der Kriege zwischen Mainz und Hessen vor 600 Jahren (1386/88). Wir erfahren, wie durch Mainz "Gudensberg gewonnen und verbrant wird. Darzu, wye gewonnen werden Nidensteyn, Melsungen, Rodinberg (Rotenburg, also Truppen beider Fürsten auch bei uns), Esschewe unde Sontra." "So nun bischoff Adolff von Mentz geslagin hatte den lantgraven unde sin lant mit der strithaftigen hant, so sluge he auch den fursten mit der ysern ruthen deß bannes. Unde das geschah, also: (13861 Ess war eyner, genant Gerlach von Lymesfelt (Leimsfeld vor Ziegenhain}, der war ein provisor (Verwalter, Klostervogtl gewest des cloisters zu der Heide (Haydau). Derselbe tet sich zu dem bischoffe (Kurerzbischof Adolf v. Mainz) widder den lantgraven (Hermann den Gelehrten, Nachfolger Heinrichs II.} unde bescheddigte das cloister unde verdarfte das mit hülffe des bischoffs. Da sprach bischoff Adolff, wy das der lantgrave hette das cloister verderbit, unde suchte allis hervor was er mochte, so das he den fursten mit vile syner ritterschafft in den ban(n) brachte, unde eyn interditt in das ganze lant zu Hessen (Kirchenstrafe, wodurch alle kirchlichen Handlungen in Hessen eingestellt wurden!). Da gehilt sich der furste vaste ubbel umbe, das eme sulche boißheid mit unrechte uffgemessen wart, want he was eyn getruwer beschirmere der cloistere unde eyn lipheber aller geistlicheid. Da schickte der furste syne boitschafft geyn Roma zu dem bapiste (Papst Urban VI.) unde klagede uwer den bischoff unde boit sich zu rechte, unde erlangede eyne absolution, die man zu Margburg nach hat. |

Papst Urban VI. löst 1387 den Bann.

|

| ||

Bisherige Nonnen werden durch märkische Schwestern abgelöst. | |||

| Es war eine Zeit des Sittenverfalls in den zumeist reichen, Mönche und Nonnen zu Wohlleben verführenden Klöstern. Landgraf Ludwig I. war eine Hauptstütze der Kirchenreform bis zu seinem Tode 1458. Der "gebürtige Spangenberger" (auf dem Schloß), dem Raum stets verbunden, war "von ungeheuchelter Frömmigkeit", die auch dem Papst imponierte, der ihn in Rom besonders auszeichnete. Als "Ludwig der Friedsame" ging er in die Geschichte ein. Er kannte auch Haydau genau. Von Bursfelde an der Oberweser ging das Mühen aus, die Kirchenzucht und Ordnung nach der Benediktinerregel wiederherzustellen, wie es u. a. auch in Breitenau geschah. Mit "Hilfe gleichgesinnter Äbte reiste Ludwig I. umher, um seine Klöster zu reformieren. Das Kloster der Augustiner-Nonnen zu Eppenberg ohnweit Felsberg war in großem Verfall. Die anstößige Sittenlosigkeit der geistlichen Schwestern erforderte eine durchgreifende Maßnahme." Nun, er erhielt die Erlaubnis des Papstes Eugen IV.: die Schwestern wurden von Dekan des St. Martinsstiftes zu Kassel "versetzt", und die frommen Mönche vom Kartäuserorden, der wie die Zisterzienser aus Frankreich stammte, zogen ein. Es ist anzunehmen, daß wie Otto der Schütz 1359 dem Kloster aus Gut zu Altmorschen zehn Mark vermachte, auch Ludwig I. Stiftungen hier gab. Ludwig I. starb auch zu Spangenberg 1458, angeblich vergiftet. Der Chronist von damals meldete, daß Ludwig I. in einem Mönchskloster vergiftet worden war und starb. Hierzu Rommel: "!Als Mönchskloster in der Nähe käme nur das wenig bekannte Karmeliterkloster zu Spangenberg . . . in Frage. Es könnte also nur an das Nonnenkloster Haydau gedacht werden, wo Landgraf Hermanns Gemahlin Margaretha ein ewiges Seelengeräte für ihre ganze Familie gestiftet hatte (und eine Schwester Ottos d. Schützen Nonne war und hier starb)." 1493 reformierte Landgraf Wilhelm II. das Kloster Haydau "durch neue Zisterzienserinnen", und da Haydau im Bezirk Spangenberg lag, so gab Landgraf Wilhelm I. (auf Schloß Spangenberg) seine Einwilligung, die zugleich seine letzte Amtshandlung war. |

|

| ||

Ablaßerteilung durchs Kloster, Wallfahrtskapelle Haydau auf dem Kapellenberg. | |||

| In den letzten Jahrzehnten vor der Reformation 1526 sah es auch im reichdotierten, der Hl. Maria geweihten Kloster Haydau ärmlicher aus. Die Äbtissin bemühte sich, durch Ablaßhandel und Bettelbriefe ihre finanziellen Sorgen zu mindern. 1493 war Haydau durch die sog. Bursfelder Benediktinerregel erneuert worden in Zucht und Ordnung. Landgraf Wilhelm II. der Mittlere (drei Brüder Wilhelm!) befreite Haydau von vielen Diensten und Pflichten. Wir lesen, daß auf dem Ostermarkt 1517 zu Cassel "auch die fromben Frauen zur Hayda" eine Bude aufgeschlagen hatten, in der eine verschleierte Nonne im Namen der Frau Äbtissin Elisabeth vom Rheine Gaben für das in Not geratene Kloster erbat. Der (Ablaß-}Brief sagte aus, daß die Äbtissin 7000 Tage Vergebung der tödlichen Sünden und 660 TageVergebung alltäglicher Sünden allen denen versprach, die dem Kloster Haydau Handreichung zur Nahrung tun und ihm behilflich sein wollten, mit willigen Almosen zu Kelchen, Altartüchern und zum ewigen Licht,welches in der Kirche in fünf Ampeln brannte. Auch allen, welche des Klosters Boten beherbergen, ihnen Wege und Stege zeigen würden, auf denen sie Geber finden mit ehrlich gewonnenem Gut, wurden 40 Tage Vergebung der Sünden zugesagt. "Überdies sollen sie theilhafftig werden aller guten Werke, welche in 1800 Mönchs- und 1400 Jungfrauenklöstern des Zisterzienserordens täglich geschahen (!) und über welche das Kloster Haydau päpstliche Bullen und Bücher besaß . . ." Eine Bibliothek ist seit der Reformation spurlos verschwunden. Diese Verlesung auf dem Ostermarkt war sehr erfolgreich. Männer und Frauen brachten herbei, was sie an Öl, Kornfrüchten, Obst, Wein, Wolle und Leinen entbehren konnten. Auch Stoffe für die Nonnenkleidung und Kleidung für den Altar "und für köstliches Gewand der Jungfrau Maria" wurden geschenkt bzw. gegen einen Ablaßbrief eingetauscht. Die Äbtissin sandte den "Bettelbrief" überall hin und erbat Mohn, Lein- und Rübsensamen zum "Gelüchte" der fünf Ampeln des ewigen Lichtes. 70 Personen waren immerhin im Kloster zu versorgen. Elisabeth empfahl das "Almosen als eine Arzney gegen den ewigen Tod, einen Port der Gnade, einen Weg des Himmels, eine Auslöschung der Sünde". |

|

| ||

Bauern plünderten im Fuldatal. | |||

| Das weit und breit immer noch als reich geltende Kloster war auch im Bauernkrieg Ziel der Plünderer und Unterdrückten. "Sind die bauren aus den gerichten Spangenberg und Morsen geweltiglich in das Closter zu Heida gefallen", lesen wir 1525. Das Gut des Landgrafen Philipp, der mit schlimmster Härte gegen die Bauern vorging, bei Niedergude gelegen, wurde vom dortigen Meier Jakob Stückrath verteidigt. (Ein späterer Stückrat rettete übrigens Schloß Spangenberg im 30j. Kriege.) Die Bauern warfen Feuerbrände ins Vorwerk. Stückrat starb bei der Verteidigung. Philipps Verweser zu Kassel teilte seinem Fürsten am 24. April 1525 mit: "Ich habe Euer fürstl. Gnaden Schultheißen Hans Winand zu Witzenhausen... gestern hier abgefertigt mit dem Befehl, geheimb zu erkundigen, was die dorfschaft(en) und gericht umb Spangenberg und Morsen willens sein und ob sie etwa Ufrur machen . . . " Am anderen Mittag schickte Winand den Melsunger Landknecht (Polizisten) zum Hofe: "Gestern Montag, den 24. April, sind die baurn aus den Gerichten Spangenberg, Morsen und darumbher nach 9 Uhr vor Mitternacht in das closter zur Heida geweltiglich gefallen." Sie nahmen alles mit, leerten alle Schränke und Kasten im Kloster und in der Kirche. Danach zogen sie wieder in ihre Höfe ab. Der Landgraf siegte, die Aufständischen wurden zum Teil mit dem Tode bestraft z.B. in Frankenhausen am Kyffhäuser. Bei uns sollen sie glimpflicher davongekommen sein, z. T. mit Freiheitsstrafen auf Schloß Spangenberg. |

|

| ||

Das Kloster wird durch die Reformation aufgelöst. | |||

| Vor Luther und der Reformation bei uns - im Oktober 1526 auf der Synode in Homberg - kam es bereits zu Versuchen, die Klöster zu reformieren, d. h. Unsitten und allzu Weltliches auszumerzen. Vor 1500 hatten viele Klöster einen schlechten Ruf, besonders auch das Kloster Eppenberg nahe der heutigen Domäne Mittelhof, wo der Landgraf die Nonnen auswies: Ludwig I. der Friedfertige wies in das Kloster Eppenberg, in dem seit 1219 am Fuße des Heiligenberges Augustinerinnen gewirkt hatten, nunmehr schweigsame Kartäusermönche aus Erfurt ein, deren Kloster 1527 wie Haydau aufgelöst und der letzte Prior des Klosters Kartause, Johannes Lening, evangelischer Pfarrer in Melsungen und bekannter Ratgeber Philipps des Großmütigen wurde. Landgraf Wilhelm löste auch die "zu verweltlichten" Zisterzienserinnen zur Haydau in 1493 ab und ersetzte sie durch Nonnen aus Kentrup (Mark Brandenburg). Vorausgegangen war eine Klostervisitation durch den Abt des Klosters Walkenried (Harz). Das Kloster genoß neues Ansehen; viele Adelstöchter fanden hier Zuflucht. Kloster und Kapelle "zur Heide" wurden als Wallfahrtsorte aufgesucht, sogar 1514 vom Landgrafen und Bürgern aus Kassel, die hier Ablaß kauften. Des Landgrafen Ehefrau Anna, geborene Herzogin v. Braunschweig, schrieb im März 1514: "Volgend ist es dahin gediehen, daß unser lieber Her und gemahl (Wilhelm, residierend auf Schloß Spangenberg) vorgnumen, gegen der Heiden zu wallfahrten. Etzliche aus Cassel waren gerade da zum Ablasse im Kloster." Trotz neuer Wertschätzung war das Kloster wirtschaftlich in Armut geraten, wie wir ja dem "Bettelbrief" der Äbtissin Elisabeth vom Rheine (aus Spangenberg) entnahmen (1517). Das Kloster hatte auch die Präbende des Weinmeisters zu Neumorschen vom Landgrafen Wilhelm empfangen. Wir kennen aus den Urkunden die Namen der letzten "Amtsjungfrawen zur Heide", auch die Höhe ihrer Abfindungen bzw. Renten, die sie ab Verlassen des Klosters 1527/28 erhielten. Die meisten kehrten zu ihren Familien in die Heimat zurück. Landgraf Philipp hatte strenge Anweisungen gegeben, daß das von ihnen ins Kloster Eingebrachte an Vermögen, Erbschaft und Geldern, das Geld für die "Leibzucht" und zur Einsegnung als Nonne (ca. 25 Gulden) ihnen erstattet bzw. in Jahresrenten an Frucht und Geldern umgewandelt wurde. Dabei war auch das sog. "Brustlatzgeld". Nicht wenige entlassene Amtsjungfrauen waren Adelstöchter der engeren und weiteren Heimat Nordhessens. Eine Bemerkung hält fest, daß es in Haydau 34 Nichtadlige gab. Nicht unmöglich, daß einige Nonnen schon vorher weggelaufen waren, wie z. B. zehn Zisterzienserinnen aus dem sächsischen Kloster Nimbschen, unter denen Luthers spätere Frau Katharina v. Bora war. Das sehr reichlich verbleibende Klostergut wurde künftig für die Armen, die Schulen, Kirchen, Besoldungen von Pfarrern und Lehrern, für Hospitäler und Siechenhäuser, vor allem zu Spangenberg und Melsungen, für milde Stiftungen und nicht zuletzt die 1527 gestiftete erste evangelische Universität der Welt in Marburg verwandt. Haydau brachte jährlich 1820 Gulden an Abgaben ein, das sind ca. 40-50000 DM heute (1991). |

|

| ||||||

Umbau zum landgräflichen Jagdschloß durch Landgraf Moritz. | |||||||

"Fürnehmster Hauptbau ao. 1617"1527 wurde Kloster Haydau aufgehoben und landgräfliches "Vorwerck", Rittergut. Der Fürst wollte es zu einem "vesten Hauß" und Lustschloß als Nebenresidenz umgestalten. Ein Hofgärtner schuf neue Anlagen, die sich zum späteren Park wandelten. Haydau wurde Besitz der Landgräfin Juliane und in ihrem Auftrag - mit Skizzen auch von Landgraf Moritz dem Gelehrten - von Obrist Hrch. v. Siegroth 1616-19 umgebaut. Vorher, von 1606-08, wurden die landwirtschaftlichen Wirtschaftsgebäude mit der Burgvogtei im Osten des ehemaligen Klosterkomplexes errichtet. |

| Rechteckige Fenster ersetzten die bisherigen gotischen. 1619 kam in den Saal ein prachtvoller Kamin. Die barocke Deckenmalerei der "Brettertonne" zeigte Engel mit Blumen und Palmen - der Engelssaal. Außen wurde das Schloß massiv, im Schloßhof aber aus Holz gebaut. In der Kirche wurden "Bohrleuben" bis vor den Nonnen und nunmehrigen Herrenstand geführt (Emporen!). Im Innenhof entstand ein "Lustgärtlein", das Wasser wurde aus der Dachrinne in einer Abzucht (Abfluß) unter dem Herrenhaus (Refektorium) durch in den heutigen Park geleitet. Vom Lustgarten zu Haydau Spätestens Landgraf Moritz baute 1616-19 nicht nur das Kloster zum Schlößchen um, sondern legte auch außer dem "Lustgärtlein" im Klosterinnenhof einen Lustgarten außerhalb an: Vorstufe des heutigen Parks. 1617 führte die Abzucht, d.h. der Abfluß, des Dachrinnenwassers aus dem Klosterinnenhof unterirdisch durch den Garten und Ringmauer „außerhalb des Klosters". Ein Brunnen wurde tief gebohrt, und als Ziehbrunnen brachte er genug Wasser für den Garten empor. Bäume wurden gepflanzt und sicherlich auch die Pyramideneiche, die weit über das Land hinaus bekannt wurde. Sie wäre also ca. 375 Jahre alt. Älter - knapp 560 Jahre - ist eine einst als "heilig" geltende Eiche als die „Mutter der Pyramideneichen" in Hessen, die bei Babenhausen im Rodgau unweit Dieburg steht. |

|  |

|

| ||||||

Umgestaltung des Herrenhauses, des Parks und Bau der Orangerie. | |||||||

| Das barocke Streben nach Symmetrie spiegelt sich in dem Ende des 17. Jahrhunderts errichteten Herrenhaus wider. Ein offensichtlich bis dahin bestehendes Nebengebäude wird durch An- und Umbau zu einem typischen Barockgebäude umgestaltet . Der Klosterpark erhält seine barocke Gestalt. Die Pyramideneiche, deren majestätische Pracht heute noch zu bewundern ist, wird spätestens jetzt gepflanzt. Als Winterquartier für die mediterranen subtropischen Pflanzen entsteht die Orangerie mit ihrer bis heute bewunderungswürdigen freitragenden Dachstuhlkonstruktion |

|

| ||

Haydau wird Staatsdomäne. | |||

| Die Domäne Haydau bestand aus dem Schloß mit der Kirche, Schloßhof und Schloßplatz, der Pächter- und der Burggrafenwohnung, dem Orangeriegebäude, Scheuer mit Durchfahrt, Federviehhäuschen, dem Schäferhaus mit Schafhaus, dem Stallgebäude, dem Branntweinbrennereigebäude, der Verwalter- und Hofmannswohnung, dem Schweinestallgebäude (heute Fa. Heinzerling) und dabei 5 Ack. Land. Mit der Pächterwohnung ist das Herrenhaus, heutiges Rathaus, gemeint. Die Flurbezeichnungen für das Land von Haydau lauteten Hopfengarten, Klarwiese, Riedwiese ("alles nahe der Bahn"), Nun, Giese, Saurasen, Kappelberg, Lohrwiese, der Geidelbach, der Lustgarten neben und hinter dem Schloß, Krautgarten hinter den Oeconomiegebäuden an der Landstraße und am Amtsgarten, Summa 595 Acker Land. Am Ende Kurhessens besaß der Staat 1867 "das Wohnhaus, das Schloß (320 St. fl.), Wohnhaus Burggrafenwohnung (50 St. fl.), Wohnhaus Gärtnerwohnung (80 St. fl.), ein Zehntscheuer 4 St. fl., Wohnhaus mit zwei massiven Stockwerken, drei Scheuern und Stallung, die Meierei genannt (400 St. fl. ! ), Wohnhaus mit Schäferwohnung (40 St. fl.), Steuerwert in Sa. 894 St. fl., dazu 1867 509 Ack. Land = 6692 St.fl." |

|

| ||||

Der Träger eines berühmten Namens kam nach Altmorschen: Johann Pestalozzi. | |||||

| Ein hervorragender Ruf und sein berühmter Name eilten ihm voraus, dem neuen Schweizer Domänenpächter Johann Pestalozzi, Major im Schweizer Bundesheer und Amtmann, der vor 104 Jahren hier vom preußischen Staat die Domäne Haydau in Pacht nahm. Vom neuen Pächter, einem Großneffen des berühmten Schweizer Pädagogen und Sozialreformers, erwartete man mit Recht viel Gutes für die Domäne und die Gemeinde. Er galt von vornherein, wie sein Großonkel, als unternehmender Mensch mit tiefem religiösen und echtem sozialen Empfinden. Wer heute sich beim Klosterparkfest umschaut, sieht den gepflegten Park und eine Basalttuff-Anlage, scherzhaft „Altmörscher Herkules" genannt, die hinunter zum Teich führt. Diese Anlage verdanken wir auch dem Schweizer Pächter, der den einst so gut gepflegten fürstlichen Park neu gestaltete. |

|

| ||

Auflösung der Domäne. |

|

| ||

Das Herrenhaus wird zum Rathaus der Gemeinde Morschen. | |||

| Nach einer spektakulären Verschenkungsaktion war das Kloster fünf Jahre, von 1980 bis 1985, in Privatbesitz einer Immobiliengesellschaft, die hier ein Seniorenstift einrichten wollte. Just zu dieser Zeit wurden Zuschüsse von Bund und Land in Höhe von 400 000,- DM für die Sanierung Haydaus bewilligt. Da diese Beihilfen den privaten Eigentümern nicht gewährt werden konnten, mußte die Gemeinde handeln. Im Frühjahr 1980 beschloß die Gemeindevertretung deshalb die Sanierung des Herrenhauses zum Rathaus der Gemeinde Morschen. Nach mehr als zwei Jahren der Sanierung und denkmalschonenden Aus- und Umbaus mit dem Einsatz von nur 160000, - DM gemeindlicher Eigenmittel konnte das "neue" Rathaus dann am 2. September 1982 seiner neuen Bestimmung übergeben werden. |

| | ||||

Klosterkirche völlig renoviert. | |||||

| Mit einem Lob- und Dankgottesdienst am 4. Juni 1983, bei dem Propst Albrecht die Predigt hielt und den der Männergesangverein, Kirchenchor und Posaunenchor musikalisch umrahmten, nahmen die evangelischen Christen in Altmorschen die ehrwürdige Klosterkirche nach grundlegender Renovierung wieder in ihre Benutzung. Die Erneuerung im Innern des historischen Gotteshauses kostete nach Angaben von Pfarrer Günter Schaub 110000 DM und umfaßte einen neuen Anstrich mit neuer Farbgebung,Schreinerarbeiten im Wert von 50000 DM, außerdem wurden Chorraum und Vorraum mit neuen Platten aus Sandstein ausgelegt. Man müsse dankbar sehen, so Pfarrer Schaub, daß die Landeskirche von Kurhessen-Waldeck es ermöglicht habe, in nur wenigen Jahren für die neue Orgel (1977) und die jetzige Kirchenrenovierung etwa 250000 DM zu investieren. Die neuen Einbauten aus Holz passen sich dabei der mittelalterlichen Bogenform weitgehend an. Dieser Teil gilt als die gelungenste Veränderung der Kirche. |

| | ||||

Beginn der Untersuchung und Sanierung. | |||||

| 1985 wurden durch die zuständigen Landes- und Kommunalgremien Sofortmaßnahmen zur Sicherung und Instandsetzung eingeleitet, um das für den nordhessischen Kulturraum repräsentative Denkmal Kloster Haydau vor dem Verfall zu bewahren. Die Substanzschäden waren bereits dramatisch fortgeschritten, so daß ohne die übliche vorherige Festlegung der späteren Nutzung gehandelt werden mußte. Inzwischen ist die Sanierung von Kloster Haydau zu einem Modell für interdisziplinäre Zusammenarbeit geworden:

|

|

| ||||

Wiedereinweihung des Klosters nach beendeter Renovierung und Restaurierung. | |||||