| ||

Klosterfrau gärtnerte praktisch | ||

| Der Förderverein Kloster Haydau will den Klostergarten gestalten - allein es fehlt das Geld Von Andrea Brückmann | ||

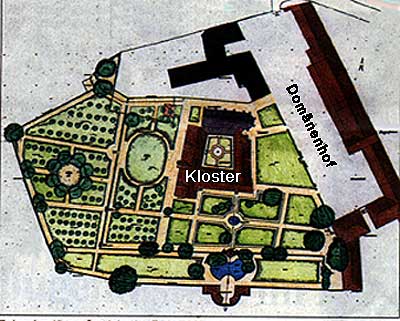

| ALTMORSCHEN. Schlicht war das Leben der Zisterzienserinnen im Kloster Haydau. Ohne viel Zierat und Sperenzchen; die Klosterfrau beschränkte sich aufs Nötigste. Schlichte Einfachheit ist Programm auch bei der Gestaltung des Klosterparks. Den hat der Förderverein Kloster Haydau nach der erfolgreichen Restaurierung der Gebäude nun als Ziel. Allerdings muss der Förderverein das ganz aus eigener Kraft schaffen. Öffentliche Gelder wird es hierfür keine mehr geben. Das liegt daran, „dass es sehr viele Denkmäler in Hessen gibt, die in einem sehr schlechten Zustand sind", erläuterte Hauptkonservatorin Katharina Thiersch gegenüber der HNA. Und keines sei bisher so gefördert worden wie Haydau, deshalb sei es wohl klar: „Jetzt sind erstmal die anderen dran." Immerhin wurde mit öffentlichen Geldern noch ein Entwurf für eine Gestaltung des Parks bezahlt. Dafür leistete man sich sogar die sachkundige Beratung des Gartendenkmalpflegepapstes Dr. Clemens Alexander Wimmer aus Potsdam. Der machte eine Voruntersuchung, erstellte ein gartenhistorisches Gutachten und entwickelte einen Vorentwurf. Auf dessen Vorschlägen basierend machte die Kasseler Landschaftsplallerin Hella Wimmel die Ausführungsplanung. Sie hat auch die Gestaltung des Innenhofes geplant. Der ist durchaus gelungen. Und ähnlich schöne Pläne haben die Kasselerin und ihr Kollege aus Potsdam auch für

Der Park muss leicht zu pflegen sein Gern nimmt der Förderverein weitere Spenden, die die Wiederherstellung des herrlichen Parks vorantreiben würde, entgegen. Informationen können eingeholt werden unter KONTAKTMÖGLICHKEITEN>>allgemeine Anfrage. Die sollten an prominenter Stelle gepflanzt werden, andere Bäume dafür fallen. Thiersch: „Die jüngeren Nadelgehölze verunklären die Anlage doch sehr." Was auf die Karrees gepflanzt wird, das sei noch in der Diskussion, berichtet Herr Wohlgemuth als stellvertretender Vorsitzender des Fördervereins. Von der Idee eines Kräutergartens wie ihn einst die Klosterfrauen pflegten, wird in Morschen zurzeit nur geträumt. Wegen der fehlenden Mittel bescheidet man sich. Noch in diesem Jahr sollen die Pappeln an der Westseite Kräutergarten vorläufig aufgeschoben des Parks fallen und durch Linden ersetzt werden, um ihn zu den dort angrenzenden Industrieanlagen abzuschirmen. Der Blick ins Fuldatal allerdings, der soll unter einem Blätterdach hindurch ins die Landschaft schweifen können. Immerhin wurden die Treppenanlage, die Mauerkronen und die Wasserableitueg repariert. Diese Bauten seien in Ordnung, berichtet die Baufachfrau. Ohnehin ist sie entzückt von den architektonischen Merkmalen der Anlage: Die Mauern, die Grotte, die Treppen, "Da erkennt man doch deutlich das Vorbild, Haydau - das ist Wilhelmshöhe in klein." |

| Hintergrund Vom Prunk zum Pragmatismus Die Gesehichte des Klostergartens ist - wie die der gesamten baulichen Anlage sehr wechselvoll. Der Garten erlebte seine Blütezeit sehr früh, zuerst seit 1608 in den Jahren vor dem 30-jährigen Krieg, dann in der Zeit des großen barocken Wiederaufbaus Deutschlands zwischen 1695 und 1715. Für diese Zeit typisch war der beträchtliche Aufwand von Anlage und Unterhaltung des Gartens, urteilen Fachleute. Terrassierung, das orthogonale Wegesystem und die Orangerie gehören dazu. Im 19. Jahrhundert musste die barocke Bepflanzung der Nutzgärtnerei weichen. Seit 1880 sei der Garten „vom gestalterischen und substanziellen Niedergang gekennzeichnet", sagen die Experten. Aber: „Aufgrund der Seltenheit von nicht grundlegend veränderten Gärten des 17. Jahrhunderts, zumal von vor dem 30-jährigen Krieg, besitzen die Teile des Haydauer Gartens aus dieser Zeit ohne weiteres nationale Bedeutung. " (AND) | Garten-Konzept: Hainbuchen und alte Hochstämme Beide Fachleute, Dr. Wimmer und seine Kollegin Wimmel, schlagen vor, die gartenarchitektonischen Strukturen des 17. Jahrhunderts wiederherzustellen. Konkret heißt das: Die Heckenwände aus Hainbuchen sollten auf der westlichen Terrasse wieder wachsen dürfen. Als Füllung der dazwischenliegenden Rasenflächen sollten traditionelle und lokale Steinobstsorten „in lockerem Raster" gepflanzt werden. Als Schausammlung sollten sie mit Sortenschildern versehen werden schlagen die Experten vor. Auf den verbleibenden offenen Flächen könnten vorzugsweise alte Blumen gezogen werden. Auch ihnen sollten Etiketten mit Angaben zur Entwicklungsgeschichte und ihrer Verwendungstradition zur Seite gestellt werden. Für die Bepflanzung des Blumenrondells schlagen die Gartenhistoriker alte Rosen, Stauden und das dauerblühende Tagetes vor. Die Feuerwehrzufahrt sollte durch eine lockere Reihe der traditionellen Kübelpflanzen, unterbrochen von einigen Bänken, gegliedert werden. Für den Baumgarten werden Graswege angeregt, die sollten von Hochstämmen (Apfel, Birne und großwüchsige Steinobstsorten) gesäumt werden. Das Rondell soll nach der Empfehlung des Gutachtens mit Platanen bepflanzt werden. (AND) |