|

Die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn (FWNB)

Knapp

ein Jahrzehnt nach der Erffnung der ersten deutschen Eisenbahn

zwischen Nrnberg und Frth im Dezember 1835 begann man am 1. Juli 1845

in der Nhe von Guxhagen in Kurhessen mit dem Bau von Eisenbahnen. Nach

jahrelangem innenpolitischem Hin und Her sowie zhen Verhandlungen mit

Preu§en und den thringischen Nachbarstaaten hatte ãKurprinz und

MitregentÒ Friedrich Wilhelm am 2. Oktober 1844 die Statuten einer

Aktien-Gesellschaft fr den Bau der ãFriedrich-Wilhelms-NordbahnÒ

genehmigt, wobei ein Bankenkonsortium, bestehend aus den Bankhusern

Bernus du Fay (Hanau), Gebr. Bethmann und Ph. M. Schmidt (beide

Frankfurt a.M.), das notwendige Kapital von 8 Mio. Talern durch Ausgabe

von Aktien bereitstellen sollte.

Der

Bau der Strecke von Haueda an der preu§isch-westflischen Grenze bis

nach Gerstungen war in insgesamt 12 Sektionen aufgeteilt worden, dazu

wurden gesondert die Tunnelbauten vergeben. Die Station Altmorschen

befand sich im Bereich der ãSection 9Ò, die vom Pfieffrain bei

Melsungen bis nach Heinebach reichte. Der Bau der Strecke in der

ãSection 9Ò (ohne den Tunnel bei Beisefrth) war an die Fa. Wachsmann

& Manch vergeben worden, die Bauleitung hatte ãSectionsingenieurÒ

Krdell. Am 7.April 1847 erhielt die Fa. Wachsmann & Manch auch

den Zuschlag fr die Bauten ãder Station Altmorschen (dem

Einmndungspunkte einer demnchst aus der Gegend von Lichtenau und

Eschwege ber Spangenberg herangefhrt werdenden Wegverbindung), in

einem Anschlage von 19.000 TalernÒ mit der ãVerpflichtung der

Beendigung bis zum 1. Juli 1848Ò, so der Geschftsbericht der FWNB aus dem Jahre 1847.

Beim

Bau der Bahn hatte man eine klare Aufgabentrennung vorgenommen:

Oberingenieur Dr. Francois Splingard aus Namur/Belgien baute die

Strecke, fr die Hochbauten wie z. B. die Bahnhofsgebude war der

kurhessische Hofbaumeister Julius Eugen Ruhl zustndig. Splingrad und

Ruhl arbeiteten eng zusammen und koordinierten ihre Aktivitten, z. B.

auch die Lage von Bahnhofsgebuden bei den entsprechenden Ortschaften.

Das Bahnhofsgebude von Altmorschen

Julius

Eugen Ruhl hat mit seinen Entwrfen den Stil der Bahnhofsbauten der

Friedrich-Wilhelms-Nordbahn und des kurhessischen Abschnitts der

Main-Weser-Bahn entscheidend geprgt, viele Plne, Skizzen und Entwrfe

sind von ihm erhalten. Den meisten von ihnen sind folgende Aspekte

gemeinsam:

|

- -

|

die Einfhrung des unverputzten massiven Ziegelbaus aus Grnden der Dauerhaftigkeit und des Eindrucks solider Qualitt,

|

|

- -

|

die Bevorzugung eines Rundbogen-Stils,

|

|

- -

|

die Zergliederung des Bauwerks in tragende (Pfeiler), umschlie§ende (Wnde) und dekorierende

Elemente (Rundbgen, Gesimse, Zahnfriese, Formsteine),

|

|

- -

|

die Nutzung rasterfrmiger Grundrisse.

|

|

|

|

Den Ruhlschen Vorstellungen nachempfundene Rekonstruktion des Altmrscher Bahnhofs von R. Salzmann

|

Vom

Altmrscher Bahnhof ist kein Entwurf erhalten, der sich explizit auf

Ruhl zurckfhren lsst. Ein Vergleich mit den von Ruhl entworfenen

Bahnhfen wie z. B. in Hofgeismar, Melsungen oder Rotenburg a. d. Fulda

aber machen mehr als deutlich: Es sind Ruhls Vorstellungen, die hier in

Altmorschen umgesetzt wurden.

Obwohl das Gebude in der Gemarkung Neumorschen gelegen war, erhielt die Station den Namen ãAltmorschenÒ.

Es hei§t, dass dies auf Wunsch des Kurfrsten geschehen sei, auch wegen

der Verbindung zum Kloster Haydau, das damals als Staatsdomne im

Besitz des Kurfrsten war. Die Ausfhrungen des Geschftsberichts

1846/47 der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn lassen aber eher den Schluss

zu, dass wegen der Wegeverbindung von Lichtenau bzw. Eschwege ber

Spangenberg nach Homberg in Altmorschen das entsprechende

Verkehrsaufkommen erwartet wurde. Nicht zuletzt stand zwischen Alt- und

Neumorschen damals die einzige Fuldabrcke zwischen Melsungen und

Rotenburg.

|

|

Zum Vergr§ern Plan anklicken!

|

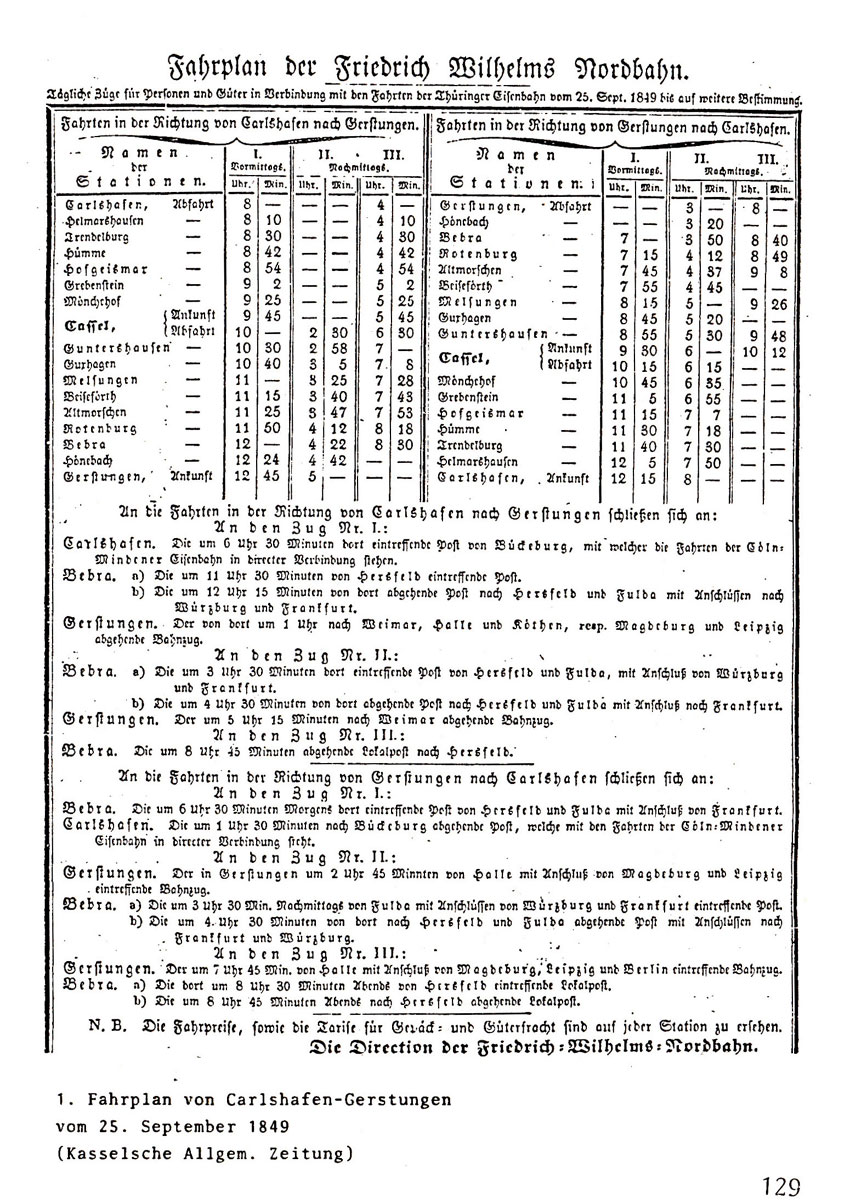

Offiziell

soll der Bahnhof am 15.5.1852 feierlich eingeweiht worden sein, knapp

vier Jahre nach Aufnahme des Bahnbetriebs zwischen Guxhagen und Bebra.

Bereits im ersten Fahrplan fr die Gesamtstrecke der FWNB vom 25.

September 1849 sind in Altmorschen sechs Zughalte verzeichnet, d. h.,

es gab bereits Personenverkehr in mglicherweise provisorischen, noch

nicht komplett fertig gestellten Einrichtungen. Das zeigt auch

der Geschftsbericht der FWNB von 1849, der fr den Zeitraum vom

30. Mrz 1848 bis zum 31. August 1849 fr den Bahnhof Altmorschen

14 303 befrderte Personen und 4858,5 Zentner transportierte Gter

ausweist.

Angesichts der

vertraglichen Verpflichtung des Bauunternehmens, das Gebude bis Juli

1848 fertigzustellen, wirft der Erffnungstermin 1852 Fragen auf. Im

Geschftsbericht von 1849 der - sich damals in finanziellen Nten

befindlichen - FWNB-Gesellschaft liest man: ãBei Ausfhrungen der

Hochbauten haben wir durch Vereinfachung derselben und Beschrnkung auf

die zum Betrieb nothwendigen Einrichtungen nicht unbedeutende

Ersparnisse eintreten lassen.Ò Mglicherweise betraf dieser Sparkurs auch Altmorschen, so dass erst 1852 das Gebude komplettiert war.

Im Band 2.1 der ãKulturdenkmler in Hessen. EISENBAHN IN HESSENÒ wird das Altmrscher Bahnhofsgebude als ãehemals

symmetrisches Backsteingebude von 1848 auf H-frmigen Grundriss

(2:3:2-Achsen) É , seit ca. 1850 beidseitig verlngert und nach Norden

um einen Turm ergnzt, zuletzt 1893 verndertÒ beschrieben. Dieser

H-frmige Grundriss lsst sich heute noch erkennen, wenn man sich

gedanklich den nrdlichen Turm sowie den sdlichen Anbau wegdenkt.

Allerdings hatten bis auf den zweistckigen Haupttrakt (und dem spter

angefgten Turm) die Gebudeteile noch nicht die Hhe, in der wir sie

jetzt vorfinden.

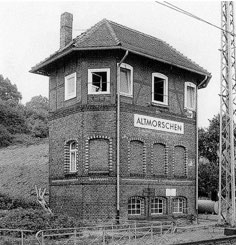

Die

verwendeten Baumaterialien (Klinkersteine) lassen diesen H-frmigen

Ursprungsgrundriss erkennen, den zweigeschossigen Hauptbau mit

angedeuteten Giebeln (ãRisaliteÒ) auf beiden Seiten, ein traufstndiger

flacher Bau stellt die Verbindung zu einem weiteren, mit Giebel zum

Gleis ausgerichteten Anbau her, der gleich breit, aber niedriger als

der Haupttrakt war. Der nrdlich angefgte dreistckige Turm war bis

zum Zeitpunkt der Erffnung 1852 offenbar noch nicht komplett

vorhanden, drfte aber nicht lange danach fertig gestellt worden

sein, da in ihm der einzige Treppenaufgang zum Obergeschoss

eingebaut war. Da die Friedrich-Wilhelms-Nordbahn trotz Erprobung von

ãTelegraphenÒ (gemeint sind fest installierte optische Signale)

zunchst den Betrieb mit Handsignalen regelte, die von Wrter zu Wrter

gegeben wurden, was eine Sichtverbindung zwischen Bahnwrterhusern und

Bahnhfen erforderte. Die 1948 herausgegebene Festschrift zum

100jhrigen Jubilum der FWNB vermutet, dass der Turm ãeine Art

Wachturm darstellte. Nach berlieferung alter Eisenbahner befand sich

im Erdgeschoss des Gebudes im Anschluss an den Turm, in dem die Treppe

zu den oberen Stockwerken hinauffhrte, das Telegrafenzimmer. Durch

diese Anordnung war es mglich, schnell auf die obere Plattform zu

gelangen, um die sich nhernden Zge schon von weitem zu beobachten und

ihnen u. U. Signale geben zu knnen.Ò Gegen diese Vermutung

spricht, dass auf allen Zeichnungen und Abbildungen der Trme, die es

in gleicher Form z.B. auch bei den Bahnhfen in Hofgeismar, Melsungen

oder Rotenburg gab, diese mit einer Haube abgedeckt sind. In erster

Linie war ein solcher Turm wohl ein Uhrenturm, vor allem befand sich in

ihm Ð wie erwhnt - der Treppenaufgang vom Erdgeschoss zum ersten Stock.

Die

Beschaffung der Baumaterialien spiegelt die damalige industrielle

Rckstndigkeit des Agrarstaates Kurhessen wider: Der Schiefer fr die

Dacheindeckung wurde aus England bezogen, ebenso Kupferblech und

Kupferngel, spter verzinkte Eisenngel. Der Turm wurde mit Zinkblech

ber Dielenschalung abgedeckt. Inwieweit die von Dr. Francois Splingard

fr den Bahn- und Tunnelbau aus Belgien herangeholten Ziegelbrenner

auch Klinker fr den Bahnhof in Altmorschen hergestellt haben, ist

unklar. Da aber Streckenbau und Bahnhofsbau in der Hand einer Firma

lagen, knnte man Synergieeffekte bei der Materialbeschaffung vermuten.

In den Entwrfen Julius Eugen Ruhls, die dem Altmrscher Bahnhofstyp

entsprechen, zeigt sich eine typische Anordnung der Innenrume. Fr

Altmorschen kann man daher fr den Bau in seiner ursprnglichen

Ausfhrung folgende Aufteilung annehmen:

- Erdgeschoss:

Im Turm der Treppenaufgang zur Vorsteher-Wohnung im ersten Stock des Haupttrakts.

Im Haupttrakt Dienstrume (Billets, Gepck) .

Im Verbindungsbau Warterume .

Im sdlichen Anbau Frstenzimmer mit gesondertem Zugang von der Seite.

- Erster Stock:

Im Turm Treppenaufgang zum 2. Turmgeschoss sowie Toilette fr die Vorsteher- Wohnung.

Im Haupttrakt Vorsteher-Wohnung

Diese eine Wohnung gengte, denn in Altmorschen waren wie ãauf

allen Stationen zweiter Klasse (É) die Funktionen des

Stations-Inspectors, Einnehmers, Gter- und Gepckexpedienten einem

einzigen Beamten bertragen, welcher bei verschiedenen Geschften nur

durch einen Wieger untersttzt wirdÒ , so der Geschftsbericht der

FWNB von 1848/49. Nur in Karlshafen, Kassel und Bebra wurde damals

zustzliches Personal eingesetzt.

Sptere Vernderungen des Bahnhofsgebudes

Durch

die aktuelle, 2012 abgeschlossene Aufarbeitung des Gebudes in

Altmorschen ist es mglich geworden, einen Eindruck vom ursprnglichen

u§eren Erscheinungsbild der Bahnhfe aus der Anfangszeit der

Friedrich-Wilhelms-Nordbahn zu bekommen. Allerdings zeigt sich der

heutige Bahnhof in einer gegenber dem Zustand der 1850er Jahre baulich

in vieler Hinsicht verndert und ergnzt. Folgende spteren Umbauten

bzw. Anbauten, die z. B. durch die Verwendung anderer

Klinkerstein-Formate oder an unterschiedlichen Radien der Fensterbgen

zu erkennen sind, kann man am Empfangsgebude feststellen:

- Anbau zweistckiger sdlicher Flgel mit Restauration und Wohnung fr den Gastwirt

- Aufstockung mittlerer Bau,

- Aufstockung sdlicher, giebelstndiger Trakt,

- Anbau Portikus (stra§enseitiger Eingang),

- stra§enseitiger zweistckiger Anbau an Turm, gleiche Hhe wie Mittelbau und Sdflgel.

Wann

die Erweiterungsbauten vorgenommen wurden, ist nicht genau bekannt. Die

ãKunstdenkmler in HessenÒ geben an, dass der Bahnhof bis zum Jahre

1893 umgebaut worden sei.

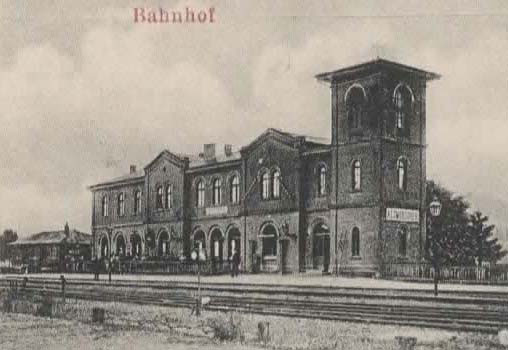

Ein

Foto aus dem Jahre 1914 zeigt das Gebude in der Form, wie wir es heute

kennen, mit allen oben aufgefhrten An- und Umbauten. Dort ist auch der

Gterschuppen zu sehen, der mitsamt Ladegleis zur berdachten Rampe am

Schuppen etwa um 1910 gebaut worden sein drfte. Ein anderer

Postkartenausschnitt zeigt die Stra§enfront des Gebudes mitsamt dem

angebauten Portikus - die Uniformen der Eisenbahner und der teilweise

sichtbare Gterschuppen erlauben den Schluss, dass auch dieser Vorbau

mit Treppenaufgang und Windfang um diese Zeit entstanden ist.

Sicherlich war hiermit beabsichtigt, die betrieblichen Ablufe

innerhalb des Gebudes zu verbessern. In den frhen Entwrfen Ruhls gab

es am Eingang oft einen quer liegenden Flur (ãVestibulumÒ), von dem aus

die im Seitenflgel liegenden Warterume zu erreichen waren und die den

Reisenden nach Betreten des Gebudes zu einer Querbewegung zwangen. Der

ãnatrliche WegÒ eines Reisenden war nmlich eher der, dass er sich

nach Betreten des Gebudes geradeaus, direkt zum Gleis hin bewegte,

indem er sein Billet kaufte und eventuell Gepck aufgab, um dann auf

den Bahnsteig zu gelangen. So sind im Laufe der Jahre eigentlich alle

Bahnhfe entsprechend umgebaut worden. In diesem Zusammenhang ist

mglicherweise der Umbau der ursprnglich einflgeligen Tr vom

Verwaltungstrakt zum Bahnsteig in zwei nebeneinander liegende Tren

erfolgt. Ein

Foto aus dem Jahre 1914 zeigt das Gebude in der Form, wie wir es heute

kennen, mit allen oben aufgefhrten An- und Umbauten. Dort ist auch der

Gterschuppen zu sehen, der mitsamt Ladegleis zur berdachten Rampe am

Schuppen etwa um 1910 gebaut worden sein drfte. Ein anderer

Postkartenausschnitt zeigt die Stra§enfront des Gebudes mitsamt dem

angebauten Portikus - die Uniformen der Eisenbahner und der teilweise

sichtbare Gterschuppen erlauben den Schluss, dass auch dieser Vorbau

mit Treppenaufgang und Windfang um diese Zeit entstanden ist.

Sicherlich war hiermit beabsichtigt, die betrieblichen Ablufe

innerhalb des Gebudes zu verbessern. In den frhen Entwrfen Ruhls gab

es am Eingang oft einen quer liegenden Flur (ãVestibulumÒ), von dem aus

die im Seitenflgel liegenden Warterume zu erreichen waren und die den

Reisenden nach Betreten des Gebudes zu einer Querbewegung zwangen. Der

ãnatrliche WegÒ eines Reisenden war nmlich eher der, dass er sich

nach Betreten des Gebudes geradeaus, direkt zum Gleis hin bewegte,

indem er sein Billet kaufte und eventuell Gepck aufgab, um dann auf

den Bahnsteig zu gelangen. So sind im Laufe der Jahre eigentlich alle

Bahnhfe entsprechend umgebaut worden. In diesem Zusammenhang ist

mglicherweise der Umbau der ursprnglich einflgeligen Tr vom

Verwaltungstrakt zum Bahnsteig in zwei nebeneinander liegende Tren

erfolgt.

Ab

dem Jahre 1853 durfte sich die Bahn ãKurfrst-Friedrich-Wilhelms-

NordbahnÒ nennen, die Initialen ãKFWNBÒ zierten nun die Fahrzeuge. Mit

der Okkupation Kurhessens durch Preu§en im Jahre 1866 war das Ende der

kurfrstlichen Herrschaft gekommen, Kurfrst Friedrich Wilhelm I. ging

nach Prag ins Exil. Der Name der Eisenbahngesellschaft wurde in

ãHessische Nordbahn-GesellschaftÒ gendert, ab 1868 wurde die Strecke

von der ãBergisch-Mrkischen EisenbahngesellschaftÒ betrieben, welche

wiederum 1882 von Preu§en verstaatlicht wurde. Es war so auch die

Notwendigkeit entfallen, einen gesonderten Wartesaal fr die

kurfrstliche Familie vorzuhalten. blicherweise wurden dann die

Warterume umgewidmet: Das Frstenzimmer wurde so zum ãWarteraum 1. und

2. KlasseÒ. Beim Anbau der Gastwirtschaft wurde in diesem Bereich die

Kche eingerichtet, dazu die Treppe ins Obergeschoss. Die

Klassentrennung der Warterume war entfallen, auch wurde durch den

Gaststtten-Anbau zustzlicher ãWarteraumÒ gewonnen, so dass jetzt

Platz fr eine gro§zgigere, zentrale Schalterhalle war, in der der

Reisende alle notwendigen Geschfte - Fahrkarte kaufen, Gepck aufgeben

- erledigen konnte. Ab

dem Jahre 1853 durfte sich die Bahn ãKurfrst-Friedrich-Wilhelms-

NordbahnÒ nennen, die Initialen ãKFWNBÒ zierten nun die Fahrzeuge. Mit

der Okkupation Kurhessens durch Preu§en im Jahre 1866 war das Ende der

kurfrstlichen Herrschaft gekommen, Kurfrst Friedrich Wilhelm I. ging

nach Prag ins Exil. Der Name der Eisenbahngesellschaft wurde in

ãHessische Nordbahn-GesellschaftÒ gendert, ab 1868 wurde die Strecke

von der ãBergisch-Mrkischen EisenbahngesellschaftÒ betrieben, welche

wiederum 1882 von Preu§en verstaatlicht wurde. Es war so auch die

Notwendigkeit entfallen, einen gesonderten Wartesaal fr die

kurfrstliche Familie vorzuhalten. blicherweise wurden dann die

Warterume umgewidmet: Das Frstenzimmer wurde so zum ãWarteraum 1. und

2. KlasseÒ. Beim Anbau der Gastwirtschaft wurde in diesem Bereich die

Kche eingerichtet, dazu die Treppe ins Obergeschoss. Die

Klassentrennung der Warterume war entfallen, auch wurde durch den

Gaststtten-Anbau zustzlicher ãWarteraumÒ gewonnen, so dass jetzt

Platz fr eine gro§zgigere, zentrale Schalterhalle war, in der der

Reisende alle notwendigen Geschfte - Fahrkarte kaufen, Gepck aufgeben

- erledigen konnte.

Auf

einer lteren Postkarte ist an der Stelle, an dem 1914 der

Gterschuppen steht, ein etwas kleineres, einstckiges mit einem

Walmdach versehenes Gebude zu sehen, mglicherweise ein frherer

Gterschuppen. Erkennbar ist hier auch, dass im Bereich der Dienstrume

nur eine Tr zum Bahnsteig fhrt, 1914 waren es zwei Tren. Auch sind

die Porzellanisolatoren der Telegrafenleitungen an der Gebudewand

anders angeordnet. Die im Vordergrund liegende Weiche ist per Hand

ãortsbedientÒ, d. h., sie hatte keinen Anschluss an ein Stellwerk.

Anzunehmen ist, dass in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ein

Stellwerk errichtet wurde, auch gab es wohl innerhalb des

Bahnhofsgebudes Vernderungen (neuer/anderer Telegrafenraum, Raum fr

Fahrdienstleiter). Interessant auf dem lteren Bild ist der mit einem

niedrigen Lattenzaun umschlossene Biergarten der Bahnhofswirtschaft,

der spter dem Ladegleis des neuen Gterschuppens weichen musste. Eine

genaue Datierung dieser Situation ist schwierig, ein anderes Indiz

knnte aber auf einen Zeitpunkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts

hinweisen: Im Oktober 1895 hat die damals neu eingerichtete ãKnigliche

Eisenbahndirektion CasselÒ der Preu§ischen Staatsbahn die Einrichtung

von Sperren vorgeschrieben: Nur noch mit Fahrkarte oder mit

Bahnsteigkarte war es erlaubt, den Bahnsteig zu betreten. Um die

notwendige Kontrolle zu erleichtern, machte es aus Bahnsicht Sinn, die

Fahrgastbewegung zu ãkanalisierenÒ, d. h. sie zu einem einzigen Ausgang

zu leiten, an dem die Kontrolle der Billets vorgenommen wurde. Fr ein

Bahnhofsgebude bedeutete dies z. B., dass durch Umbauten die Ausgnge

zum Bahnsteig bis auf einen verschlossen wurden, einschlie§lich der

Ausgnge einer Bahnhofswirtschaft ins Freie. Alternativ wurde die

Freiflche der Wirtschaft durch einen hheren Zaun abgegrenzt. Auf

einer lteren Postkarte ist an der Stelle, an dem 1914 der

Gterschuppen steht, ein etwas kleineres, einstckiges mit einem

Walmdach versehenes Gebude zu sehen, mglicherweise ein frherer

Gterschuppen. Erkennbar ist hier auch, dass im Bereich der Dienstrume

nur eine Tr zum Bahnsteig fhrt, 1914 waren es zwei Tren. Auch sind

die Porzellanisolatoren der Telegrafenleitungen an der Gebudewand

anders angeordnet. Die im Vordergrund liegende Weiche ist per Hand

ãortsbedientÒ, d. h., sie hatte keinen Anschluss an ein Stellwerk.

Anzunehmen ist, dass in den ersten Jahren des 20. Jahrhunderts ein

Stellwerk errichtet wurde, auch gab es wohl innerhalb des

Bahnhofsgebudes Vernderungen (neuer/anderer Telegrafenraum, Raum fr

Fahrdienstleiter). Interessant auf dem lteren Bild ist der mit einem

niedrigen Lattenzaun umschlossene Biergarten der Bahnhofswirtschaft,

der spter dem Ladegleis des neuen Gterschuppens weichen musste. Eine

genaue Datierung dieser Situation ist schwierig, ein anderes Indiz

knnte aber auf einen Zeitpunkt gegen Ende des 19. Jahrhunderts

hinweisen: Im Oktober 1895 hat die damals neu eingerichtete ãKnigliche

Eisenbahndirektion CasselÒ der Preu§ischen Staatsbahn die Einrichtung

von Sperren vorgeschrieben: Nur noch mit Fahrkarte oder mit

Bahnsteigkarte war es erlaubt, den Bahnsteig zu betreten. Um die

notwendige Kontrolle zu erleichtern, machte es aus Bahnsicht Sinn, die

Fahrgastbewegung zu ãkanalisierenÒ, d. h. sie zu einem einzigen Ausgang

zu leiten, an dem die Kontrolle der Billets vorgenommen wurde. Fr ein

Bahnhofsgebude bedeutete dies z. B., dass durch Umbauten die Ausgnge

zum Bahnsteig bis auf einen verschlossen wurden, einschlie§lich der

Ausgnge einer Bahnhofswirtschaft ins Freie. Alternativ wurde die

Freiflche der Wirtschaft durch einen hheren Zaun abgegrenzt.

Die

Ausbauten im ersten Stock des Empfangsgebudes dienten vor allem der

Bereitstellung von Wohnraum, fr die Dacheindeckung der Aufstockungen

wurde Teerpappe verwendet. Im Verwaltungstrakt selbst wurden Umbauten

aus betrieblichen Grnden wie zur Einrichtung des Telegrafenraumes oder

des Dienstraumes fr den Fahrdienstleiter vorgenommen. Noch bis Mitte

des 20. Jahrhunderts wurde in Altmorschen der Morsetelegraf im

Zugmeldeverfahren benutzt, bis er durch Telefone ersetzt wurde. Auch

bte der Fahrdienstleiter seine Funktion noch bis etwa 1950 im

Empfangsgebude aus, dann wechselte dieser Dienstposten auf das

sdliche Stellwerk am Bahnbergang der B 83. Whrend des Zweiten

Weltkriegs wurde 1941 im Keller unter den  Dienstrumen

ein Luftschutzraum eingerichtet. Dazu wurden eine Betondecke sowie

zustzliche, sttzende Mauern eingezogen. ber die Treppe im Turm

gelangte man durch eine Schleuse mit gassicherer Tr in den Schutzraum,

ein Notausgang fhrte durch den Kohlenkeller des Bahnhofswirts zu einer

Tr unterm Treppenaufgang am Vorplatz. Dienstrumen

ein Luftschutzraum eingerichtet. Dazu wurden eine Betondecke sowie

zustzliche, sttzende Mauern eingezogen. ber die Treppe im Turm

gelangte man durch eine Schleuse mit gassicherer Tr in den Schutzraum,

ein Notausgang fhrte durch den Kohlenkeller des Bahnhofswirts zu einer

Tr unterm Treppenaufgang am Vorplatz.

Im Gegensatz zu den meisten

anderen Klinker-Bahnhfen der Friedrich-Wilhelms-Nordbahn war die

Fassade bis weit in die zweite Hlfte des 20. Jahrhunderts nicht

verputzt oder angestrichen worden, erst spter Mitte der 1970er Jahren

wurde ein dicker wei§er Anstrich aufgezogen.

Am

23.September 1966 fuhren die ersten von E-Loks gezogenen Zge auf der

nunmehr elektrifizierten Strecke. Eine deutliche optische Vernderung

der Bahnanlage, aber auch einen Zugewinn an Sicherheit fr Autofahrer

und Fu§gnger waren im Jahre 1980 der Bau der Stra§enbrcke ber die

Bahn und die damit einher gehende Schlie§ung des Bahnbergangs ab dem

22.Juni 1981. Am

23.September 1966 fuhren die ersten von E-Loks gezogenen Zge auf der

nunmehr elektrifizierten Strecke. Eine deutliche optische Vernderung

der Bahnanlage, aber auch einen Zugewinn an Sicherheit fr Autofahrer

und Fu§gnger waren im Jahre 1980 der Bau der Stra§enbrcke ber die

Bahn und die damit einher gehende Schlie§ung des Bahnbergangs ab dem

22.Juni 1981.

Am

31.Mrz 1988 schloss der Fahrkartenschalter, Anschlussgleise wurden

stillgelegt. Kurz darauf gingen die beiden Stellwerksgebude au§er

Dienst, die neu installierten Lichtsignale werden seit Frhjahr 1989

von den Fahrdienstleitern in Beisefrth mitbedient. Im Jahre 1963 wurde

noch ein kleiner Fernmelderaum in die Lcke zwischen Bahnhofsgebude

und Gterschuppen gebaut, er ist mitsamt dem Schuppen vermutlich Anfang

der 1990er Jahre abgerissen worden. Der letzte Wirt der

Bahnhofswirtschaft, Peter Lentz, schloss nach 15jhriger Pachtzeit im

Jahre 1999 sein Lokal. Aus dem ãBahnhof AltmorschenÒ wurde der

ãHaltepunkt Morschen-AltmorschenÒ, als ãGebudeÒ fr den Bahnbetrieb

verbleiben zwei glserne Unterstnde auf modernisierten Bahnsteigen.

|

|

|

| Stellwerk am Bahnbergang Altmorschen |

Blick aus dem Stellwerk (links) auf den Bahnbergang Altmorschen und den Bahnhof |

Stellwerk am ehem. Bahnbergang nach Heina |

Ein Schmuckstck als Denkmal

Zum Bahnhof Altmorschen schreibt die Broschre der Reichsbahndirektion Kassel von 1948: ãNur

die Gebude von Liebenau, Beisefrth und Altmorschen, deren Umbau der

Zweite Weltkrieg verhinderte, zeigen noch heute das ursprngliche Bild.Ò Die anderen Stationen seien durch Umbauten, ãAufbringung

eines schlichten Au§enputzesÒ und ãunter weitgehender Verbesserung auch

der inneren Anlagen in geschickter Weise so umgeformt worden, dass sie

unsere heutigen Ansprche auch in architektonischer Beziehung voll

erfllen und Schmuckstcke in der Reihe unserer Bahnhofsgebude

darstellenÒ. Diese 1948 mit dem Unterton des Bedauerns formulierte

Feststellung, dass der Umbau durch den Krieg ãverhindertÒ worden sei,

stellt sich aus heutiger Sicht fr das Empfangsgebude des Bahnhofs

Altmorschen als Glckfall dar: Nach Abschluss der

Rekonstruktionsarbeiten ist es mglich geworden, einen Eindruck vom

ursprnglichen u§eren Erscheinungsbild der Bahnhfe der

Friedrich-Wilhelms-Nordbahn zu bekommen. Es bleibt dankenswerter Weise

so mit diesem Gebude ein mit neuem Leben erflltes ãDenkmalÒ erhalten

- ein erfreuliches Einzelstck neben den auf modern getrimmten

Stationen in Melsungen oder Rotenburg und erst recht ein positiver

Kontrast zu den heruntergekommenen Bahnhofsgebuden, die die DB AG

vergeblich zu Ramschpreisen an den Mann zu bringen versucht. Zum Bahnhof Altmorschen schreibt die Broschre der Reichsbahndirektion Kassel von 1948: ãNur

die Gebude von Liebenau, Beisefrth und Altmorschen, deren Umbau der

Zweite Weltkrieg verhinderte, zeigen noch heute das ursprngliche Bild.Ò Die anderen Stationen seien durch Umbauten, ãAufbringung

eines schlichten Au§enputzesÒ und ãunter weitgehender Verbesserung auch

der inneren Anlagen in geschickter Weise so umgeformt worden, dass sie

unsere heutigen Ansprche auch in architektonischer Beziehung voll

erfllen und Schmuckstcke in der Reihe unserer Bahnhofsgebude

darstellenÒ. Diese 1948 mit dem Unterton des Bedauerns formulierte

Feststellung, dass der Umbau durch den Krieg ãverhindertÒ worden sei,

stellt sich aus heutiger Sicht fr das Empfangsgebude des Bahnhofs

Altmorschen als Glckfall dar: Nach Abschluss der

Rekonstruktionsarbeiten ist es mglich geworden, einen Eindruck vom

ursprnglichen u§eren Erscheinungsbild der Bahnhfe der

Friedrich-Wilhelms-Nordbahn zu bekommen. Es bleibt dankenswerter Weise

so mit diesem Gebude ein mit neuem Leben erflltes ãDenkmalÒ erhalten

- ein erfreuliches Einzelstck neben den auf modern getrimmten

Stationen in Melsungen oder Rotenburg und erst recht ein positiver

Kontrast zu den heruntergekommenen Bahnhofsgebuden, die die DB AG

vergeblich zu Ramschpreisen an den Mann zu bringen versucht.

|

| Bahnhof Eingangsbereich |

Das

Empfangsgebude des Bahnhofs Altmorschen dient heute nach seiner

aufwndigen und stilgerechten Restaurierung der Firma B. Braun

Melsungen als Schulungs- und Trainingszentrum fr den

intensivmedizinischen Bereich.

|